一般財団法人 日本女性財団

一般財団法人 日本女性財団は女性の生涯のウェル・ビーイングの実現に向けて、様々な問題に悩み、そして悩みを言葉にすることすら難しい状況にある女性たちに手を差し伸べて、心身と社会的な、健康で良好な状態(即ち、ウェル・ビーイング)でいられるよう、女性たちの支援を横につなげる活動を行っています。今回は、日本女性財団代表理事 対馬ルリ子さんにお話を伺いました。

まず対馬先生が、女性の心身について強く考えるようになったきっかけからお聞かせいただけますか?

私は姉妹だけの家で育ち、周囲から「女の子ばかりで残念、お父さんがかわいそう」そんな風に言われて育ちました。実家の病院でも、最初から跡継ぎとして期待されず、医者をお婿さんに取ればいいと言われていました。ただ同じように女性であるがゆえに色々なことを諦めるしかなかった母が、私たち姉妹には医師や薬剤師の資格を取りなさいと強く薦めてくれました。自身が実現出来なかったことを私たちにさせたいという母の願望でもありました。私は自分の経験から、女性の生き方を狭めるような社会の環境を変えるために、女性を応援する医師になろうと決心し、産婦人科の道をスタートさせました。女性も、自分の可能性を信じて前に進める、またはそれを応援してくれる人が必要だとの思いを胸に日々を過ごしております。

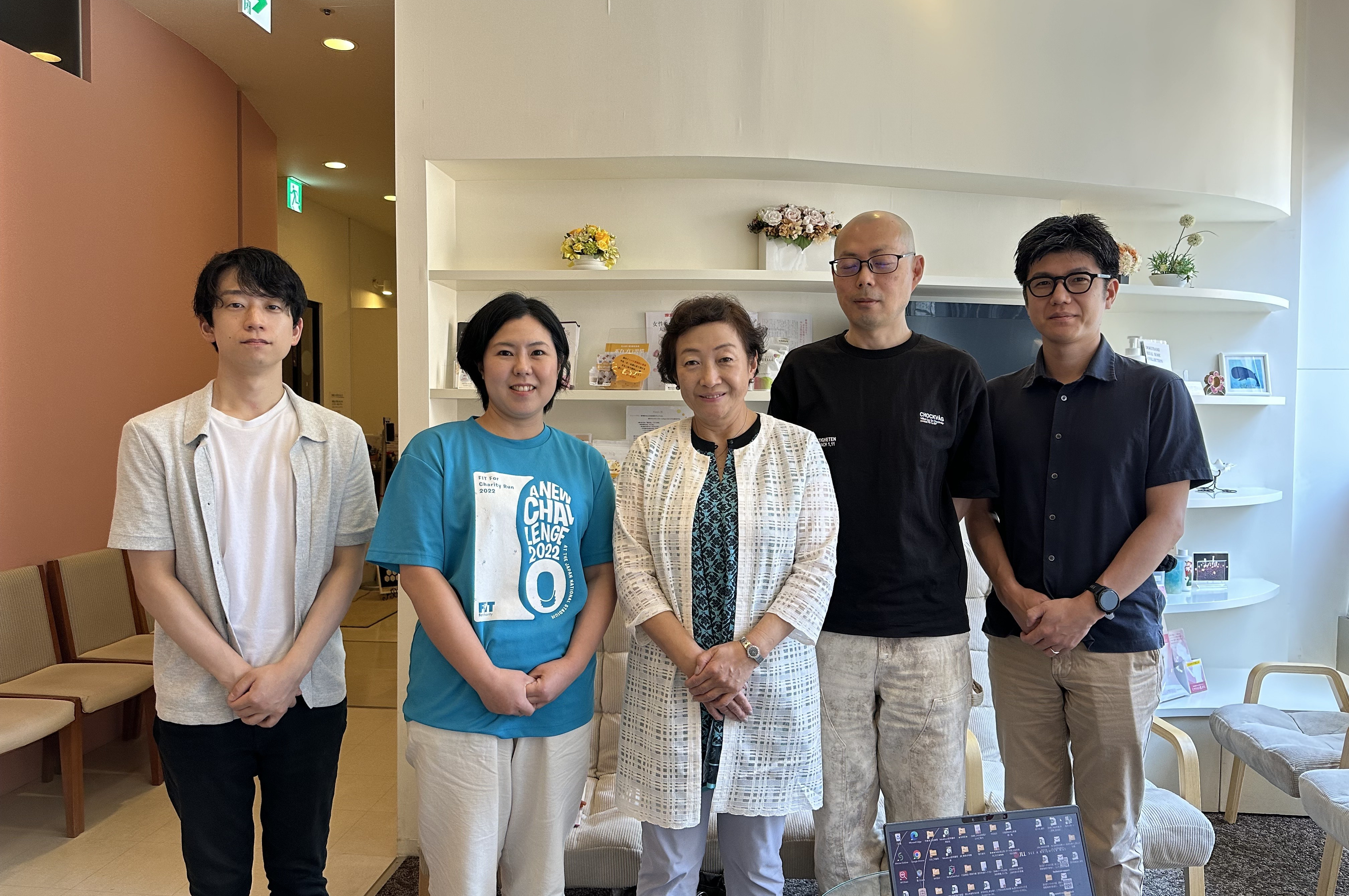

対談風景

日本女性財団 対馬ルリ子理事長(左)とFIT2025実行委員

日本女性財団設立のきっかけをお聞かせいただけますか?

きっかけになりましたのはコロナです。銀座から人が消え、誰も来ないクリニックで患者さんを待っている中で、思ったのは「私が出来ることってなんだろう?」ということでした。そう考えたときに、虐待・暴力を受けているけど誰にも相談できない人、小さい赤ちゃんを抱えているけれど、誰からの助けも得られない人、そういった身体的・精神的に追い詰められている人たちと繋がって、少しでも助けたい。これこそが私がコロナ禍で自分が出来ることだと思いました。思いついた晩に、SNSに「何か困ったことがあれば、私のクリニックは安全だからいつでも連絡ください。」と投稿しました。すると、その一晩で私の投稿は1,700件もシェアされ、これまでも存在はしていたものの協力体制にはなかった女性医療ネットワークというものが、SNSを通じて繋がりを見せ、医療従事者からも「私も何かやります」と声を上げてくださる人が現れ、色々な方と繋がることが出来ました。すべてが動きはじめた一夜になったと思います。その経験を通じて、孤立している人も助けようと思っている人も実は困窮していることが分かり、対応していくためには包括的に支援をつなげる財団の設立が必要だと考え、現在に至っております。

対談風景

日本女性財団 対馬ルリ子理事長

財団の活動は、現在どのような広がりを見せているかお聞かせください。

財団の活動は現場の切実なニーズから生まれます。「繋がり」を考えさせられる体験もありました。

ある夜、警察から連絡があり、保護された少女が私のところまで連れてこられました。暴力を受けてSNSに載っていた私の電話番号だけを頼りに逃げてきたと言うのです。そんな彼女が何よりも最初に求めたのは携帯のバッテリー。彼女にとっては繋がりを絶やさないための命綱でした。こうした経験から、全国の医師たちと連携する「フェムシップドクターズ」や地域ごとに支援者と当事者が繋がる「地域プラットフォーム」を立ち上げました。この「繋がり」は今では全国13地域に広がり、医師や行政、そして「何かしたい」と願う一般の人々が手を取り合って広がっています。

FITからの寄付金の使用用途をお聞かせいただけますか。

寄付金につきましては、全額を全国の医療費に使わせていただく形になります。具体的には妊娠・性暴力被害時の性感染症の治療、がん検診や心のケアなどが主な使用用途になっていきます。

最後にこの記事を読んでいる方にメッセージをお願いいたします。

日本の人権にかかわる教育やケアは、残念ながら知識においても理解においても先進国から大きく遅れています。この遅れは男女問わず見られます。日本ではいまだに多くの障壁により実現しておりません。例えばフランスでは10代からかかりつけの産婦人科医が女の子全員につき、ピルや不妊治療、性教育、性暴力等被害時のケア等も無料です。性教育については、法律で「しなければならない。」と定められているくらいです。これは女性の健康と権利を次世代への投資と捉える国の姿勢の表れであり、その証拠にこれらの財源は国が主に賄っています。日本においては残念なことにSRHR(セクシャル・リプロダクティブヘルス&ライツ)に関しては国も企業も支援に尻込みしてしまうことが往々にしてあります。私はこうした課題を常に「声なき声の代弁者」として訴え続けていきたいと考えております。私の世代が切り拓いてきたひとりひとりが大切にされる社会に向けて、次の世代がもっと歩きやすいものにしたい。そのシステムを作るまで「死んでも死にきれない」と思っています。財団の活動はこれまで「しかたない」と諦める機会が多かった女性が繋がって、助け合って、社会に「物申す」ためのものです。だから、女性たちは諦めないでほしいと強く思います。

対馬理事長(左から3番目) FIT2025実行委員(左から)上甲、黄田、林、田辺

一般財団法人 日本女性財団

https://japan-women-foundation.org/